Die Wasser-Hautflechte (Hymenelia lacustris) ist die Flechte des Jahres 2025.

Die Wasser-Hautflechte lebt an häufig oder langzeitig überfluteten Silikatfelsen, besonders aber in der unteren Spritzwasserzone klarer Bäche mit stabil gelagerten Blöcken, fest in der Bachsohle verankerten Steinen oder anstehendem Gestein. Heute ist sie vorwiegend im Gebirge anzutreffen, kam früher aber auch häufiger in blockreichen Tieflandbächen vor. In Mitteleuropa können sich große Bestände gelegentlich auch an sickerfeuchten mäßig beschatteten Felsen bilden. Das glatte, aber oft durch tiefe Risse gegliederte Lager ist cremefarben bis orange, im Schatten auch sehr hell. Die schüsselförmigen Fruchtkörper sind in das Lager eingesenkt.

Aussehen

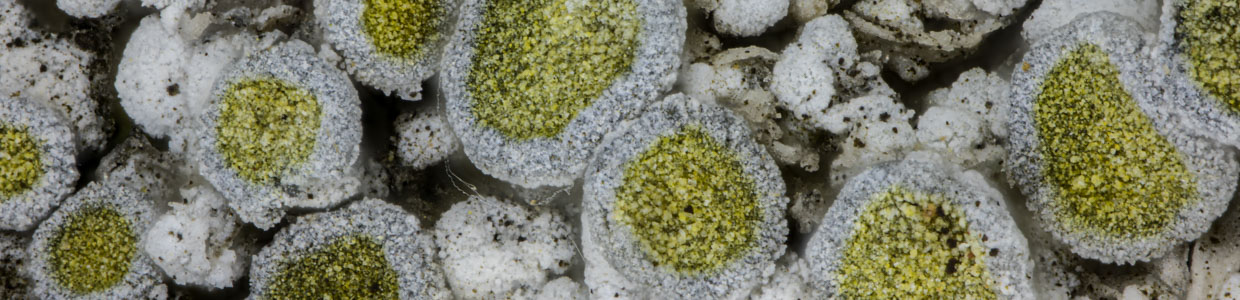

Das Lager der Wasser-Hautflechte besteht aus einer glatten, bis zu 0,5 mm dicken Kruste, die fest mit dem Gestein verwachsen ist. In trockenem Zustand kann es, vor allem um die Fruchtkörper, von tiefen Rissen durchzogen sein. Die Farbe variiert von hell cremeweiß über ocker und orange bis zu rostrot bei voller Besonnung. Gelegentlich zeigt sich ein braunrotes Vorlager. Die konkaven Fruchtkörper sind bleibend in das Lager eingesenkt und variieren ebenfalls stark in der Farbe, von weißlich über rosa und orange bis braunrot; in feuchtem Zustand erscheinen sie transparent rosa. Gelegentlich ist ein undeutlicher, lagerfarbener Rand ausgebildet. Im mikroskopischen Präparat zeigen sich breit-ellipsoide, farblose Ascosporen in 8-sporigen Schläuchen (Asci). Den photosynthetisch aktiven Partner stellen Algen der Gattung Asterochloris aus der Familie der Trebouxiaceae. Die Tüpfeltests mit den üblichen Chemikalien fallen alle negativ aus.

Verwechslungen können auftreten mit weiteren Vertretern der Gattung Hymenelia (einschließlich der Arten, die früher in die Gattung Ionaspis gestellt wurden). An zeitweise untergetauchten, überrieselten und sickerfeuchten Silikatfelsen treten außer Hymenelia lacustris aber nur noch die extrem seltenen und auf sehr hohe Lagen begrenzten Arten H. odora und H. suaveolens auf, deren Fruchtkörper aber kleiner bleiben und bei H. suaveolens schwarz statt orange bis weißlich sind. Ähnliche Lager mit eingesenkten konkaven Fruchtkörpern haben ferner Arten der Gattung Aspicilia im weiten Sinne. Insbesondere A. aquatica und A. laevata können sich den Lebensraum mit H. lacustris teilen, haben aber beide viel dunklere, braun-schwarze Fruchtkörper sowie erheblich dickere und anders gefärbte Lager.

Ökologie

Hymenelia lacustris ist bei uns vor allem eine Art klarer Bäche im mittleren bis oberen Bergland (montane bis hochmontane Stufe), gelegentlich steigt sie aber auch bis ins Flachland hinab; an blockreichen Tieflandbächen ist sie auch heute noch etwa auf den Britischen Inseln regelmäßig bis zur Meereshöhe hinab anzutreffen. Sie wächst an häufig oder langzeitig überfluteten Felsen aus hartem, glatten Silikatgestein, vor allem auf Granit aber auch auf stabil gelagertem Schiefer, dann aber immer auf den nur langsam erodierenden glatten Flächen entlang der Spaltbarkeit. Gelegentlich ist die Art auch an längere Zeit sickerfeuchten Felsen außerhalb von Bächen zu finden, wobei derartige Standorte weder zu schattig noch zu stark besonnt sein dürfen. Durch Sonneneinstrahlung zu warme Standorte werden von Gallertflechten oder freilebenden Cyanobakterien besiedelt, zu schattige Felsen nur noch von Moosen und frei lebenden Algen. An und in leicht sauren bis neutralen Bächen und Flüssen werden leicht bis mäßig schattige bis voll besonnte Standorte besiedelt.

Verbreitung und Gefährdung

Unsere Flechte des Jahres 2025 hat eine weltweite Verbreitung und kommt auf allen Kontinenten außer der Antarktis vor, auch aus Afrika fehlen wohl noch Nachweise.1) Selbst in den Tropen fehlt sie nicht, bleibt hier aber auf die höheren Gebirge beschränkt. In Europa reicht ihr Areal von den griechischen Inseln und Südspanien bis nach Spitzbergen, vom Westen Irlands bis zum Ural.

Die möglichen Gefährdungen für eine Wasserflechte liegen auf der Hand: Gewässerverbau, Eutrophierung oder Versauerung, Eintrag von Schadstoffen aus der Landwirtschaft, Industrie, Bergbau und Ähnliches. Durch den Ausbau von Gewässern (Begradigungen, Uferbefestigungen, Staudämme) verändern sich die Fließgeschwindigkeit und die Struktur des Bachbetts, wodurch gegebenenfalls geeignete Habitate der Art verloren gehen. Eutrophierung bedingt in der Regel ein verstärktes Algenwachstum, was entweder zur direkten Konkurrenz mit den (meist) schnellwachsenden Algen führt oder zu einer Ausdunklung durch die Gewässertrübung. Versauerung, sei es durch die sauren Niederschläge in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, sei es durch Einleitungen aus der Industrie, können den pH-Wert in für die Flechte nicht mehr tolerable Werte bringen.

In der neuen Roten Liste der Flechten Deutschlands (Printzen et al. in Vorb.) wird die Art als „stark gefährdet“ (2) geführt, nachdem sie in der letzten Roten Liste noch als „gefährdet“ (3) eingestuft worden war. Sie gilt deutschlandweit als sehr selten und ist bundesweit langfristig, jedoch in einigen Bundesländern in der Mitte Deutschlands auch kurzfristig noch weiter im Rückgang begriffen; in Süddeutschland haben sich die Bestände nach einem deutlichen Rückgang inzwischen mehr oder weniger stabilisiert. In der Roten Liste Österreichs wird sie als „gefährdet“ (3) geführt, für die Schweiz existiert keine diesbezügliche Liste.

Biologie

Hymenelia lacustris verbreitet sich generativ (sexuell) durch Sporen, die in den Schläuchen (Asci) der Fruchtkörper (Apothecien) gebildet werden. Wie alle Flechten lebt die Art mit einem photosynthetisch aktiven Symbiosepartner zusammen, in diesem Fall mit einer Grünalge aus der Familie der Trebouxiaceae (Asterochloris).

Parasiten

Gemessen an der relativen Seltenheit der Art wird sie von einer ganzen Reihe von lichenicolen Pilzen befallen, wie Endococcus propinquus, E. rugulosus, E. verrucisporus, Lecidea hymeneliicola, Muellerella lichenicola, Opegrapha reactiva, Polycoccum microsticticum, Sagediopsis lomnitzensis, Stigmidium hygrophilum, Verrucaria conturmatula und Zwackhiomyces lacustris (siehe u.a. Orange 2002). Dazu treten noch drei bisher unbeschriebene Arten aus den Gattungen Cercidospora, Lichenostigma und Polycoccum sowie die parasitische Flechte Verrucaria aspiciliicola. Ein Teil dieser Parasiten bzw. Kommensalen verändert bei geringem Befall das äußere Aussehen der Wirtsflechte nur durch das Auftreten der Fruchtkörper, bei anderen kann es dagegen zu einem markanten Ausbleichen der Wirtslager kommen.

Links im Web

1) https://www.gbif.org/species/2607838

https://italic.units.it/index.php?procedure=taxonpage&num=1120

https://fungi.myspecies.info/all-fungi/ionaspis-lacustris

https://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_I/Ionaspis_lacustris.htm

https://www.lichensmaritimes.org/?task=fiche&lichen=396&lang=en

https://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-251.html

Literatur

Fletcher, A., Coppins, B.J. & Dobson, F.S. 2009. Ionaspis. ‒ In: Smith, C. W., Aptroot, A., Coppins, B. J., Fletcher, A., Gilbert, O. L., James, P. W. & Wolseley, P. A. 2009. The Lichens of Great Britain and Ireland. – British Lichen Society, London: 445‒446.

Orange, A. 2002. Lichenicolous fungi on Ionaspis lacustris. – Mycotaxon 81: 265–279.

Thüs, H. & Schultz, M. 2009. Süßwasserflora von Mitteleuropa, Fungi. 1. Teil: Lichens.

Türk, R. & Hafellner, J. 1999. Rote Liste gefährdeter Flechten (Lichenes) Österreichs., 2. Fassung. ‒ In: Niklfeld, H (Hrsg.). Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs: 187‒223.

Printzen, C. et al. (in Vorb.) Rote Liste der Flechten, flechtenbewohnenden und flechtenähnlichen Pilze Deutschlands.

Wirth, V., Hauck, M. & Schultz, M. 2013. Die Flechten Deutschlands. – E. Ulmer, Stuttgart.

Bilder von Hymenelia lacustris

Durch Anklicken der Bilder öffnet sich jeweils eine größere bzw. vollständige Bild-Version.

Hymenelia lacustris, Börfink, Rheinland-Pfalz, 2017. Messbalken = 1 mm (Foto: Norbert Stapper).

Hymenelia lacustris, Herzogenhorn im Feldberggebiet, Südschwarzwald (Foto: Volkmar Wirth).

Hymenelia lacustris, Südschwarzwald, Höllental und Feldberg-Gebiet (Fotos: Volkmar Wirth)

Hymenelia lacustris, Herbarbeleg, Nebeneinander der orangen und der fast weißen Form (Foto: Holger Thüs).

Hymenelia lacustris, Suuluaqqap, Narsarsuaq, Grönland, 2005 (Foto: Wolfgang von Brackel).